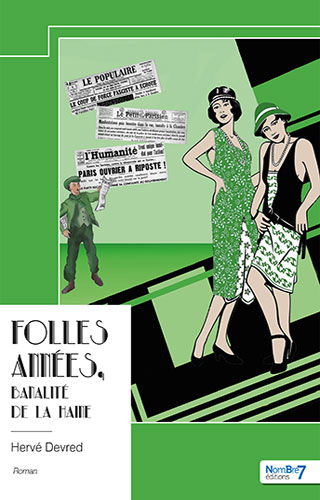

6 février 1934, la IIIe République vacille, les ligues factieuses tentent de prendre d’assaut le Palais Bourbon. Albert, 20 ans, est le fils d’un industriel et financier sans scrupule. Il est dans la rue avec les émeutiers. Louise, 19 ans, est introvertie, elle a eu une enfance difficile. Elle est l’une des rares jeunes femmes qui cherchent à entrer dans une école d’ingénieurs. Le 12 février, elle participe à la manifestation contre le fascisme qui donnera naissance, deux ans plus tard, au Front populaire. René, 26 ans, n’éprouve pas d’intérêt pour la politique et veut devenir l’égal d’Arsène Lupin. Mathilde, quant à elle, est très mystérieuse…

Ce roman retrace leur vie entre février 1934 et l’avènement du Front populaire. Ils vont faire l’apprentissage douloureux de la vie d’adulte, dans une France durement touchée par la crise et traversée par des idéologies porteuses de haine et d’intolérance. Albert, fils très protégé d’une mère envahissante, prendra conscience de la laideur de l’envers du décor clinquant dans lequel il a vécu toute son enfance. Louise découvrira, grâce à Mathilde, la force de sentiments qu’elle n’imaginait pas éprouver. Elle découvrira aussi la violence des préjugés dont elle est victime.

Louise est la fille de Pierre, le personnage principal de Belle Époque, la fin de l’insouciance, mais ces deux romans peuvent se lire indépendamment l’un de l’autre.

Un autre groupe arriva en cortège, marchant au pas. Leurs slogans couvraient l’énumération de la liste des proscrits. « La France aux Français… » « Les youpins, dehors… » « À bas la Gueuse… » La foule était de plus en plus nombreuse et débordait sur la chaussée. Des applaudissements fusaient. On reprenait les slogans des étudiants. On tendait le bras droit. Un cordon de gardiens de la paix s’était formé à chaque extrémité de la rue pour dévier la circulation.

Avis & Chroniques

Hervé Devred nous invite à une plongée dans l’entre-deux-guerres, par un roman qui s’inscrit à la suite du livre Folles années, le difficile art d’aimer (cf. dossier Art, lettres et sciences de décembre 2024). Une courte note biographique permet au lecteur de faire le lien avec le précédent ouvrage. L’auteur nous fait vivre l’époque de 1934 à l’arrivée du Front populaire. Louise, issue d’un milieu bourgeois, est une des premières jeunes filles à entrer dans une école d’ingénieurs où elle rencontre Albert, héritier d’une grande famille. Et le hasard la met sur la route de Mathilde, une jeune femme aussi séduisante que secrète, qui va devenir sa plus fidèle amie, en dépit des différences d’origine sociale. Quant au quatrième personnage, c’est René, un jeune cambrioleur expert en ouverture de coffres-forts. Cette période très troublée va bousculer leurs existences et les amener à connaître des moments d’intenses émotions.

Au-delà du récit de ces aventures, l’auteur nous livre une peinture à la fois vivante et bien documentée sur ces années caractérisées par une crise à la fois sociale, politique et économique, une crise qui, à de nombreux égards, fait écho à la période actuelle : montée des extrémismes, exacerbation du sentiment national, violences racistes et antisémites, chômage, entreprises en difficulté, le tout marqué par une banalisation de la haine.

> Hubert Jacquet. J&R, numéro de février 2025

Encore une réussite puisque l’intérêt ne faiblit pas à la lecture et qu’on s’attache ou s’intéresse (selon les cas) aux personnages et situation. Le contexte historique est présent sans encombrer et le font populaire évoqué façon « Fabrice à Waterloo ».

Les courts chapitres facilitent la lecture, soit qu’ils invitent à tourner vite la page pour continuer, soit qu’ils permettent d’interrompre facilement la lecture quand on est dérangé ou pris par une autre occupation sans perdre le fil : il est facile de continuer jusqu’à la fin du chapitre.

Cette fois-ci il y a deux morceaux de bravoure : l’un se passe sur les toits et finit par plusieurs morts chez les malfrats, l’autre est constituée par une surprise : Myriam et Mathilde sont un seul personnage.

Dominique L. (Osny)

Extrait

Dès 13 heures, une foule immense convergeait vers la place de la Nation. Bientôt, la place fut noire de monde, et ça continuait d’arriver de partout, du boulevard Voltaire, du boulevard Diderot, de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, du cours de Vincennes… Un observateur dans un ballon aurait vu une tache noire s’étendre autour de la place et pousser ses ramifications dans toutes les directions sous une forêt de drapeaux et de banderoles, grandes, petites, ou de simples pancartes. Ici c’étaient celles brandies par les ouvriers des usines Breguet et Latecoere en grève, là celles de femmes réclamant le droit de vote, ou celles d’associations antifascistes, d’artistes, de chômeurs…

Il eût été vain de chercher à rejoindre sa section, son rayon, sa fédération ou le groupe auquel on appartenait tant la foule était dense, compacte, alors on s’agrégeait au cortège, là où on le pouvait, on reprenait les slogans que scandaient les autres manifestants, « Pain, Paix, Liberté », « Non au fascisme », « Unité populaire », « Du travail pour tous », « Égalité des droits », on chantait les mêmes chansons, L’Internationale, Le Temps des cerises, La Marseillaise, on se congratulait, on rigolait, on se poussait du coude, on fraternisait. On était socialiste, communiste, radical, féministe, syndiqué (ou pas), ouvrier, instituteur, employé, comédien, peu importait, on était les « salopards en casquette » et on avait tous voté pour le Front populaire, pour que le monde change ! Les ligues factieuses allaient baisser la tête et le patronat, surpris par la vague de grève qui avait mis à l’arrêt les usines dans tout le pays, allait céder !