Pourquoi le Second Empire ?

Pourquoi situer l’intrigue d’un roman sous le Second Empire ? La période n’a guère inspiré que les contemporains et, dans l’histoire de notre pays, elle est marquée du sceau de l’illégitimité, comme si la France d’alors, la France authentique, s’était réfugiée dans le salon de Victor Hugo à Guernesey.

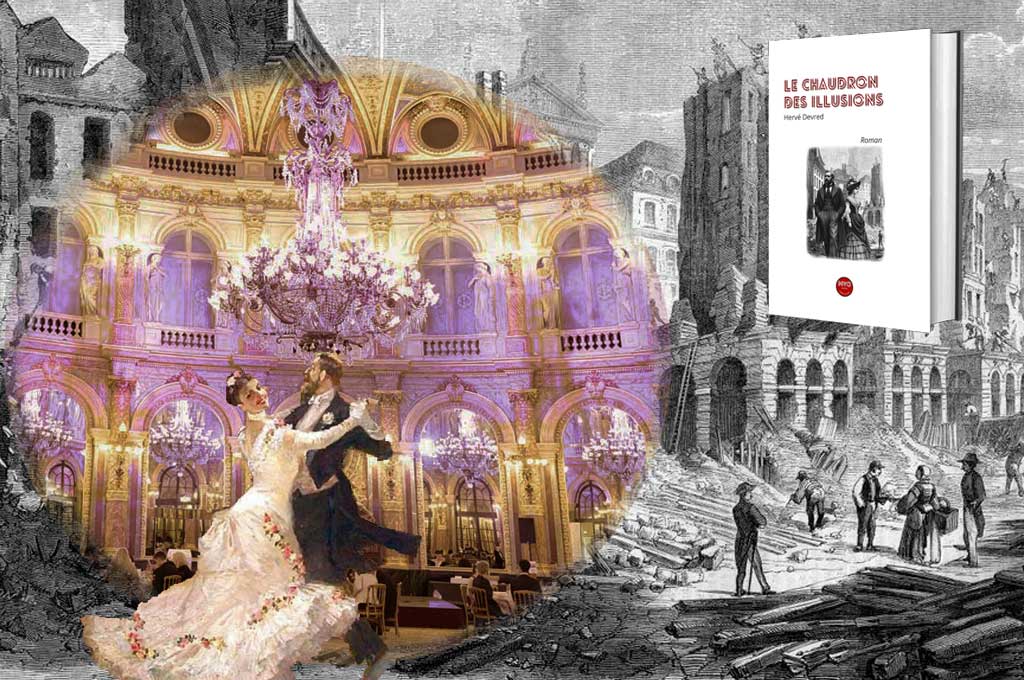

Pourtant, le Second Empire est une période romanesque, flamboyante. On y fait fortune en quelques mois, on se ruine en quelques jours, à la Bourse ou dans les bras d’une maîtresse. Car il ne suffit pas de gagner de l’argent, il faut aussi le dépenser, au vu et au su de tout le monde, pour témoigner de la réussite du régime.

C’est aussi une période de profonds bouleversements. L’industrialisation avance à marche forcée. Paris est éventré et, chaque jour se dressent de nouveaux immeubles au long de larges avenues. L’ingénieur Belgrand détourne des rivières pour alimenter la capitale en eau potable, Adolphe Alphand crée de nouveaux jardins : les buttes Chaumont, le parc Montsouris, le parc Monceau… Charles Garnier construit un opéra au luxe inouï, image d’une France qui étale avec insolence sa richesse aux yeux du monde entier.

Et ça marche ! L’Exposition universelle de 1867 attire des exposants et des visiteurs du monde entier. Les têtes couronnées s’y pressent, jusqu’au prince Tokugawa Akitake, le frère du dernier Shogun ! Quel cadre pour un romancier !

On est d’ailleurs frappé par les analogies entre cette époque et la nôtre. Le monde du paraître, de l’argent facile, flatteur à l’égard de ceux qui affichent leur réussite, impitoyable à ceux qui trébuchent ou qui peinent à l’aube d’une dure journée de travail… Il y a des Elon Musk dans la société du Second Empire, et les cocottes en sont les « people ».

Mais attention aux anachronismes ! Il ne s’agit pas de plaquer une histoire du XXIe siècle sur un décor du XIXe siècle. Ça n’aurait aucun sens. Et il ne s’agit pas non plus de faire un simple remake d’un roman du XIXe siècle. Comment, dès lors, s’en démarquer tout en restant fidèle à l’époque ?

Un anti-Saccard nommé Boisrenard

L’ascension et la chute d’un jeune homme audacieux sont un thème récurrent des romans du XIXe siècle, signe de la fascination pour une mobilité sociale nouvelle dans un pays qui a connu des siècles d’immobilisme. Aristide Saccard (La Curée, L’Argent) est l’archétype de ce genre de personnage. Saccard est ambitieux. Il est monté à Paris pour réussir, coûte que coûte. Il a, à l’égard des femmes, la même attitude que face à l’argent. C’est un conquérant, un prédateur.

Jules Boisrenard, le personnage principal du Chaudron des Illusions, est un anti-Saccard. S’il veut conquérir Paris, c’est pour mettre la finance au service de l’humanité. C’est un idéaliste imprégné de romantisme. Son ascension se fera au prix de renoncements successifs. Mais, s’il est fasciné par le pouvoir que confère l’argent, il garde en lui le souvenir des aspirations de sa jeunesse. Il veut croire qu’à défaut d’être le bienfaiteur de l’humanité, il va apporter aux Parisiens un peu de beauté et de confort. Et c’est un sentimental. Certes, il trompe sa femme – il ne faut pas trop lui en demander –, mais il tombe sincèrement amoureux de sa maîtresse.

Le roman aurait pu s’achever le 27 janvier 1867, après le dramatique effondrement des ambitions de Boisrenard. Mais j’ai voulu pousser jusqu’au bout la logique de la spéculation, voir où pouvait mener la cupidité (personnage de Bertrand de Puymorens), ce qui m’a permis d’explorer en parallèle les tréfonds de la déchéance (personnage de Maurice).

Bertrand et Maurice, me direz-vous, sont des personnages secondaires. J’attache beaucoup d’importance aux personnages secondaires en général. Chacun d’entre eux a, par la force des choses, une « fonction narrative », car c’est par leur intermédiaire que le personnage principal interagit avec le monde extérieur. Éléonore, par exemple, illustre les conventions du milieu familial, la famille du XIXe siècle, bien évidemment, dans laquelle la place de la femme est subalterne. Blanche, c’est la sexualité d’une société qui s’enivre de ses succès. Maurice met en évidence le sentiment de culpabilité de son père ; Bertrand de Puymorens et ceux du conseil d’administration représentent la bourgeoisie avide de gagner toujours plus…

Pour éviter toute caricature, il est important de donner à chacun une vie propre, quitte à s’autoriser des pas de côté, des récits dans le récit. Éléonore a été conditionnée par son éducation à servir son mari, mais elle ne peut s’empêcher de rêver au grand amour. Blanche, quant à elle, assume son rôle de femme entretenue… jusqu’à ce qu’elle estime avoir « rempli sa part du contrat ».

Pour ceux que la multiplicité des personnages effraie, il y a une courte note biographique de chacun d’entre eux à la fin de l’ouvrage.

Trêve de parlottes ! Seule l’histoire compte. Car un roman, c’est avant tout une histoire, qui doit embarquer la lectrice ou le lecteur, lui faire oublier un temps son univers pour l’entraîner dans celui des personnages. Créer avec eux ce degré d’intimité qui fait qu’on a de la peine à les quitter une fois le livre terminé. J’espère y être parvenu. À vous de juger !

« Trois. Ils étaient trois, le poil ras, les oreilles et la queue d’un rose violacé. L’un d’eux sortit le museau de la charogne qu’ils dévoraient et fixa Boisrenard de son œil noir. Celui-ci jeta un regard inquiet aux membres de la commission chargés d’inspecter les travaux de percement de la rue de Rome qui le suivaient. À leur tête, le général Galoubet, en uniforme de campagne, pérorait… »