Dans mes polars, pas de recherche ADN, pas de fichier d’anthropométrie centralisé, pas de téléphone portable ni de fadettes. Pas de réunions, les pieds sur le bureau, la cannette de Red Bull à la main et l’écran de l’ordinateur allumé devant les yeux.

Pas de démarrage en trombe dans une 205 GTI avec gyrophare sur le toit, allez, les gars, on fonce ! Même pas d’empreintes digitales, on ne les adoptera dans la police parisienne qu’au début du XXe siècle. (Ben, oui, il n’y a pas non plus de police nationale.)

« Alors, c’est quoi, tes polars ? », vous demandez-vous. Une bonne petite enquête à la Hercule Poirot ou à la Sherlock Holmes, avec un détective Asperger++, qui réunit les protagonistes à la deux cent cinquantième page pour leur annoncer que c’est le colonel Moutarde qui a tué mademoiselle Rose avec une clé anglaise dans le salon ?

« Argh ! Je ne pouvais plus supporter l’odeur de son parfum ni les aboiements incessants de son chien. » Non, mes enquêteurs (ou enquêtrices) ont un QI normal, comme vous et moi. Ils sont peut-être un peu plus opiniâtres.

L’ambiance avant tout

Pour tout vous dire, ce qui me plaît, dans un polar, c’est l’ambiance. C’est me sentir immergé dans une bulle spatio-temporelle dont je n’émergerai qu’une fois l’intrigue résolue.

Il faut, bien sûr, qu’elle tienne la route, cette intrigue, qu’il n’y ait ni invraisemblance ni anachronisme, et qu’elle me tienne en haleine jusqu’à la dernière page.

Les polars scandinaves y parviennent assez bien. Dépaysement garanti. Ils vous laissent un goût d’aquavit et de rollmops dans la bouche une fois le bouquin refermé. Les Simenon aussi. Dans un Maigret, quand il pleut, j’ai envie d’enfiler un imper.

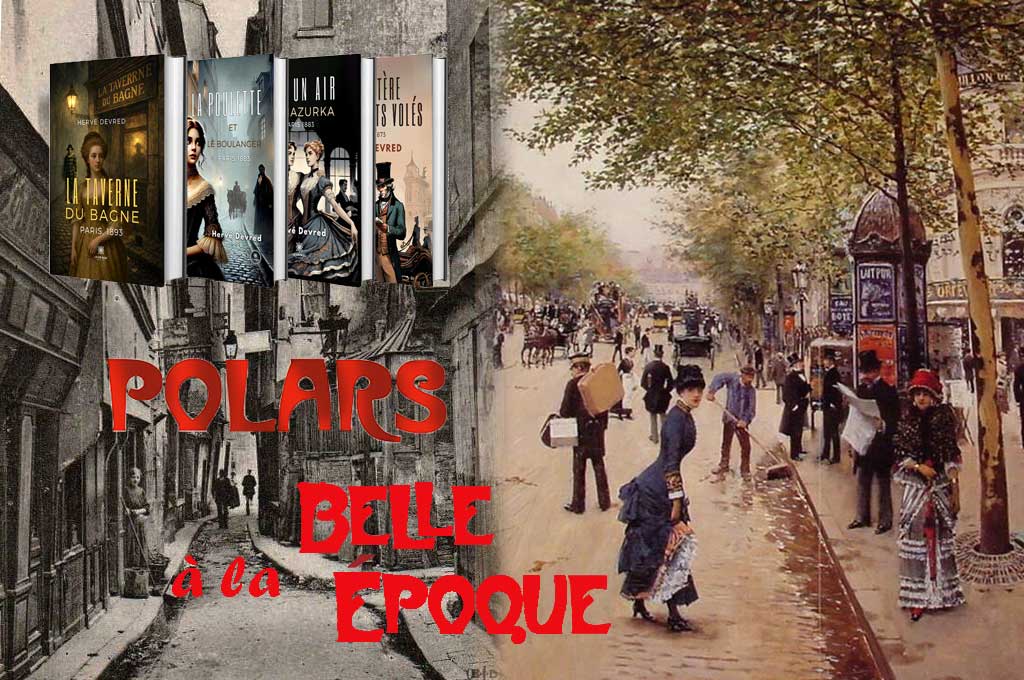

Pourquoi la Belle Époque ?

J’ai choisi la Belle Époque comme cadre (ça peut changer). Pourquoi ? Parce que c’est une période romanesque en diable.

Du glamour – french cancan, crinoline, expositions universelles –, un réel beaucoup moins séduisant – bidonvilles au pied des fortifs, âpreté de la condition ouvrière, droits restreints des femmes –, une vie politique mouvementée – crise boulangiste, scandale de Panama, affaire Dreyfus, attentats anarchistes…

Il y a de quoi planter en quelques scènes un décor qui plonge le lecteur dans un univers totalement différent du sien et lui faire oublier sa montre connectée pendant quelques heures. Mais, attention ! Pas de cours d’histoire. Il faut que le cadre se mette en place naturellement, dans le fil du récit.

Vous n’avez jamais entendu parler du général Boulanger ? Ou alors très vaguement… Trois scènes suffisent pour vous mettre au parfum dans La Poulette et le Boulanger. Le duel entre ledit général et le président du Conseil Charles Floquet (et le casse-dalle au café juste après) ; la discussion entre le très pédant journaliste Charles Brigouleix et le commissaire Lauzière ; le meeting à l’Hippodrome au Pont de l’Alma, auquel Fernand a emmené Anne-Amélie/Nicole.

Pas la peine d’en dire plus, le lecteur en sait suffisamment pour suivre les agissements du groupe de comploteurs et les rebondissements de l’enquête. Pour le reste, ce qui compte, c’est la tension qui monte alors que la police peine à retrouver l’assassin de Gautier de Saint-Chauvet et qu’un tueur en série rôde…

Même principe pour La Taverne du Bagne, on est cette fois en 1893, une période marquée par les attentats anarchistes et la fascination qu’ils exercent sur une jeunesse déçue par les scandales qui éclaboussent la jeune République. Le sujet est évoqué dans la première scène se déroulant dans la fameuse taverne (qui, entre parenthèses, a réellement existé). Le contexte politique général (des élections législatives sont prévues à la fin du mois d’août) l’est dans la scène du repas au cercle fréquenté par le protecteur de Ludmilla.

Dans Sur un air de Mazurka, l’approche est différente. L’année 1883, au cours de laquelle se déroule l’intrigue, n’est pas marquée par un événement particulier, comme l’année 1889 ou l’année 1893. La mise en perspective historique du roman repose sur des éléments à caractère plus sociologique : la place de la femme dans la société, l’attitude très hypocrite face à l’homosexualité, différenciée selon qu’elle est féminine ou masculine.

Vous me direz que tout cela est très intemporel. Deux éléments plus anecdotiques permettent de situer plus précisément l’action dans le temps : le trafic d’absinthe, la scène au Moulin de la Galette (appelé bal Debray à l’époque).

J’attache, de manière générale, une grande importance à la vérité historique de la « sociologie » des personnages. Dans L’affaire Saunier-Langis, Antonin est un gamin des rues qui fait vivre sa famille en faisant de petits trafics. Dans Sur un Air de Mazurka, Valentine est une jeune femme de l’aristocratie en perte de vitesse (si vous saviez ce que coûte la restauration de la toiture de l’hôtel particulier de la famille !) qui hésite à renoncer au confort de la vie conformiste que lui proposent ses parents ; Émilienne, quant à elle, est une jeune ouvrière soumise au harcèlement de son patron.

Dans La Taverne du Bagne, Marco est un immigré italien en butte au racisme (les Italiens étaient les « métèques » de l’époque) et Zoé, une danseuse de cabaret contrainte de se trouver un riche protecteur… D’une certaine manière, je fais en sorte que les personnages principaux soient « typés », aussi bien sur le plan psychologique qu’historique.

Et puis c’est vrai qu’on peut se faire plaisir dans un polar historique. Une séance de spiritisme, un cours de mazurka au bras d’une Parisienne qui n’a pas froid aux yeux, un après-midi à Longchamp, la visite d’une distillerie d’absinthe frelatée, le départ de la course cycliste Paris-Bruxelles le 12 août 1893…

C’est mieux qu’une enquête bien glauque dans un bureau aux murs gris et aux chaises dépareillées du 36 quai des Orfèvres, non ? Enfin, c’est vous qui voyez.