Janvier 1848. Voilà près de dix-huit mois que la France est plongée dans la crise. Le mécontentement gronde. François Guizot est à la tête du gouvernement, il est partisan de la fermeté. Les réunions publiques sont interdites, alors les républicains organisent des banquets. Il interdit les banquets. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Le 22 février, des centaines d’étudiants manifestent, ils sont rapidement dispersés, mais la situation s’envenime. Le 23, les manifestations reprennent. Les gardes nationaux s’interposent entre la troupe et la foule. Le roi Louis-Philippe, ébranlé, renvoie Guizot, espérant ainsi calmer le jeu.

Le soir, c’est le drame, alors que la foule goguenarde se dirige vers l’immeuble dans lequel réside le ministre déchu pour le narguer, elle se heurte aux soldats du 14e régiment d’infanterie de ligne. Ceux-ci ouvrent le feu. Cinquante morts. Le tocsin sonne dans toute la ville. Le lendemain, on dénombre plus de mille cinq cents barricades dans Paris.

Le général Bugeaud, le massacreur de la rue Transnonain, tente de convaincre Louis-Philippe d’écraser l’émeute. Celui-ci refuse et abdique, tentant de faire reconnaître son petit-fils comme successeur et la mère de celui-ci comme régente. Les députés hésitent. Lorsque le Palais Bourbon est envahi par la foule, ils se rangent à la formation d’un gouvernement provisoire.

Quelques heures plus tard, Lamartine proclame la République depuis l’Hôtel de Ville. L’une des premières mesures du gouvernement provisoire est l’ouverture d’ateliers nationaux chargés de donner du travail aux nombreux chômeurs.

Des élections législatives sont convoquées en avril. Les républicains modérés, sous la houlette de Louis Eugène Cavaignac, recueillent 68% des voix, le parti de l’Ordre (Changarnier), 23% et les Montagnards, républicains progressistes, représentés par Ledru-Rollin et Barbès, et socialistes, dirigés par Blanqui et Louis Blanc), 9%.

L’unanimité de façade affichée en février 1848 s’effrite très rapidement. Les Montagnards () s’opposent aux républicains modérés, rassemblement au contour flou auquel se sont agrégés des orléanistes repentis. La question sociale constitue la pomme de discorde. Les caisses de l’État sont vides et ne peuvent financer les ateliers nationaux. L’impôt des 45 centimes créé le 16 mars 1848 à cet effet est extrêmement impopulaire.

Le 15 mai, une manifestation de soutien à la révolution polonaise tourne à l’insurrection contre l’Assemblée constituante. Elle est réprimée et les dirigeants socialistes sont arrêtés ou contraints de fuir. Les Montagnards, très affaiblis, ne peuvent éviter la fermeture des ateliers nationaux (21 juin). Le lendemain, Paris se couvre à nouveau de barricades. L’État de siège est proclamé, l’insurrection est écrasée après cinq jours de combat et cinq mille morts. Cavaignac, l’homme qui a dirigé les troupes engagées dans la capitale, est nommé président du Conseil.

Le 10 et 11 décembre ont lieu les premières élections présidentielles au suffrage universel masculin. Le parti de l’Ordre s’est rassemblé derrière Louis-Napoléon Bonaparte, dont il espère qu’il sera une marionnette entre leurs mains. Il récolte les voix des conservateurs, des notables, de la campagne et ́d’une partie des républicains modérés et il est élu avec 76% des suffrages.

Le calcul des dirigeants du parti de l’Ordre s’avère mauvais, fort de la légitimité que lui a conféré l’élection, Bonaparte entend avoir son mot à dire sur les décisions du gouvernement. En 1851, la rupture est consommée.

L’Assemblée envisage de le mettre en accusation, mais celui-ci a soigné sa popularité en multipliant les visites en province et en se prononçant contre le suffrage censitaire. Le président prend l’Assemblée de vitesse. Il fait placarder un appel au peuple dans la nuit du 1er au 2 décembre et dissout l’assemblée. Le 2 décembre, les principaux leaders politiques sont arrêtés et les troupes du général Saint-Arnaud quadrillent la ville. Le 21 décembre, un plébiscite ratifie le coup d’État à une écrasante majorité.

Le 14 janvier 1852, une nouvelle constitution est adoptée et Louis-Napoléon Bonaparte est nommé Prince-président. Le 7 novembre, le Sénat propose le rétablissement de l’empire, ce que confirme un plébiscite les 21 et 22 novembre. Napoléon III fait une entrée solennelle dans Paris le 2 décembre en passant sous l’Arc de Triomphe.

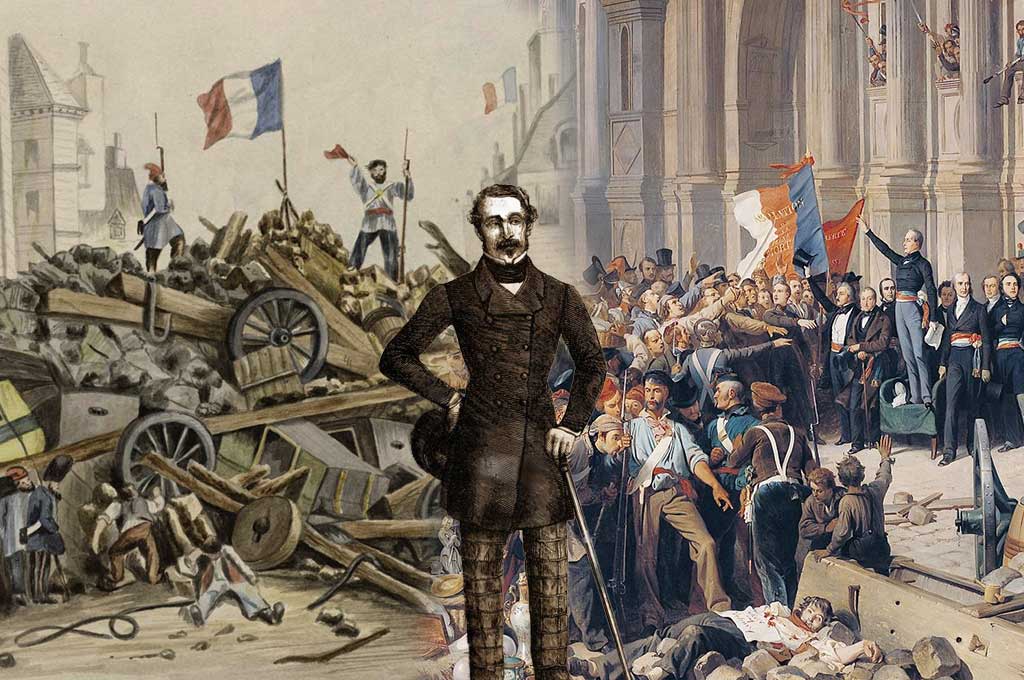

Napoléon III

Le régime mis en place par Napoléon III est autoritaire. L’empereur concentre entre ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le Sénat émet des avis (sénatus-consulte) et l’Assemblée lui envoie des « adresses » qu’il est libre de suivre ou pas. La direction de la Sûreté générale, créée en 1853, fait office de police politique. La loi de sûreté générale permet de punir de prison toute tentative d’opposition.

Sur le plan intérieur, l’empereur gouverne d’une main de fer. C’est sous son règne que s’est développée la pratique de la « transportation » des condamnés (création du bagne de Cayenne en 1854, de celui de Nouvelle-Calédonie en 1864). La presse est sévèrement contrôlée et la direction de la Sûreté générale établit un réseau efficace de surveillance des opposants (police des chemins de fer, mouchards). Une surveillance qui n’empêchera pas la tentative d’attentat d’Orsini en 1858… Une timide libéralisation interviendra au cours des années 1860, qui se traduira par le ralliement de certains républicains, comme Émile Ollivier.

Sur le plan extérieur, Napoléon III prétend redonner à la France un rôle déterminant dans le concert des nations européennes qui dominent alors le monde. Il se lance dans des expéditions coûteuses et parfois désastreuses (guerre de l’opium et de Crimée aux côtés du Royaume-Uni, expéditions italiennes, aventure mexicaine).

Mais son grand œuvre, sa fierté, c’est la modernisation du pays et, en particulier, de Paris dont il veut faire la ville la plus belle et la plus moderne du Monde. L’historiographie républicaine, acharnée à ternir son image, a présenté les travaux haussmanniens comme une volonté d’empêcher, à l’avenir, toute révolution. Ce procès d’intention ne tient pas compte des faits : les révolutions ne se gagnent pas à la pointe du fusil (souvent des pétoires de peu de valeur face aux armes modernes des fantassins), mais dans l’arène politique.

Si les révolutions de 1830 et en 1848 ont réussi, c’est que le pouvoir était isolé, lâché par la plupart de ses soutiens, et en particulier par la finance. En revanche, en 1834, les mille cinq cents barricades dressées dans le Paris d’avant Haussmann n’ont pas empêché le général Bugeaud de mater l’insurrection en quelques jours. A contrario, en 1871, celles dressées par les communards dans les larges avenues haussmanniennes ont demandé une semaine d’âpres combats pour être démantelées !

En vérité, c’est un vaste plan urbanistique, avec percement de plusieurs centaines de kilomètres d’égouts, adduction d’eau potable (réservoirs, fontaines publiques), squares et espaces verts, normes sur la largeur des rues et la qualité des immeubles, qui est mis en œuvre. En 1848, Paris était une ville insalubre et surpeuplée, dont les douze arrondissements étaient corsetés par le « mur des fermiers généraux ». Le réseau d’égouts ne drainait qu’une petite partie de la capitale, il n’y avait pas d’eau courante et le nombre de fontaines était notoirement insuffisant. Comme il n’y avait pas de ramassage des ordures, elles finissaient dans la rue. Cerise sur le gâteau, les dizaines de milliers de chevaux qui assuraient les transports laissaient leur crottin sur le pavé. Pas étonnant que les épidémies de choléra aient fait des ravages ! Le préfet Rambuteau avait bien proposé un plan d’assainissement de la capitale à Louis-Philippe, mais les règles d’expropriation en vigueur limitèrent la portée de son action.

Si l’arrière-pensée tactique est nébuleuse, il n’en reste pas moins que ces travaux vont profondément remodeler la sociologie parisienne. Dans le Paris « d’avant », il y avait un mélange des classes. Les hôtels particuliers et les maisons bourgeoises étaient, pour la plupart, noyés dans un lacis de ruelles où se côtoyaient bourgeois, artisans et ouvriers. Dans le Paris haussmannien, les plus pauvres sont rejetés à la périphérie de la capitale. La classe aisée occupe le premier, voire le second, étage des nouveaux immeubles, les étages supérieurs hébergent la classe intermédiaire qui s’est développée avec le boom industriel et commercial qui marque cette période. Autre conséquence : la partition Est-Ouest se renforce : les vents dominants mettent l’ouest de Paris à l’abri des fumées des nombreuses usines. On peut d’ailleurs remarquer que de très nombreux chantiers sont menés à l’ouest de la capitale. Il s’agit souvent de création de nouvelles voies bordées d’immeubles particulièrement soignés… dans un secteur où on n’a jamais vu la moindre barricade. C’est que la rentabilité de telles opérations était assurée !

Les travaux haussmanniens (et l’extension du réseau ferroviaire) vont également jouer un rôle décisif dans la transformation du système financier. Haussmann met en effet en place à partir de 1858 un mode de financement qui échappe en grande partie au contrôle de l’Assemblée et qui fait appel au financement privé, favorisant ainsi la création d’une énorme bulle spéculative. Ce sont les « comptes fantastiques d’Haussmann » (dixit Jules Ferry). À Paris, on fait fortune en trois mois (et faillite en un jour) et, quand on a fait fortune, on doit en faire étalage, au bras d’une cocotte à l’opéra ou au bois de Boulogne. Cela participe du projet de l’empereur, montrer que Paris est la ville où l’on réussit et où l’on fête sa réussite tous les jours. Cette euphorie atteindra son apogée lors de l’Exposition universelle de 1867. On y vient du monde entier et on y croise les têtes couronnées de toute l’Europe…

Le château de cartes s’effondrera en 1870. Pourtant, le plébiscite du 8 mai 1870 donnait encore plus de 83% de « Oui » au projet présenté par l’empereur. L’empire ne va pas tomber pour des raisons économiques ou à cause d’un rejet de la politique menée (intitulé du plébiscite : « Le Peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l’empereur, avec le concours des grands corps de l’État, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870 »). C’est l’humiliation de la défaite qui va balayer le régime.