Synopsis

En 1834, les libertés promises par le « roi des Français » Louis-Philippe sont passées aux oubliettes. Le 9 avril, la Société des droits de l’homme de Lyon organise une manifestation qui tourne à l’émeute (seconde révolte des canuts). Elle est réprimée avec brutalité, on parle de « semaine sanglante », comme on le fera en 1871 à l’occasion de la Commune. Six cents morts, dix mille prisonniers.

Adolphe Thiers, alors ministre de l’Intérieur, pense en avoir terminé avec la contestation, mais le mouvement s’étend. Le soir du 13 avril, Paris se couvre de barricades. Thiers donne alors carte blanche au général Bugeaud pour mater le soulèvement. Il s’agit de faire un exemple, que cela ne se reproduise plus jamais. Deux ans plus tôt, en juin 1832, les funérailles du général Lamarque, ardent républicain, avaient déjà tourné à l’émeute et une partie de la garde nationale avait fraternisé avec les insurgés.

Quarante mille soldats partent à l’assaut des barricades. Bugeaud a donné des ordres très clairs à ses troupes. « Il faut tuer. Pas de quartier, soyez impitoyable » Le 14, des soldats du 35e régiment de ligne pénètrent à titre de représailles dans un immeuble de la rue Transnonain et massacrent douze de ses occupants. Des artisans d’âge mûr, une femme. Ils étaient tous désarmés, tirés de leur sommeil par le fracas des armes. Le 35e de ligne n’en était pas à son coup d’essai, il s’était déjà signalé, quatre ans plus tôt, par le massacre de huit cents civils à Blida, en Algérie.

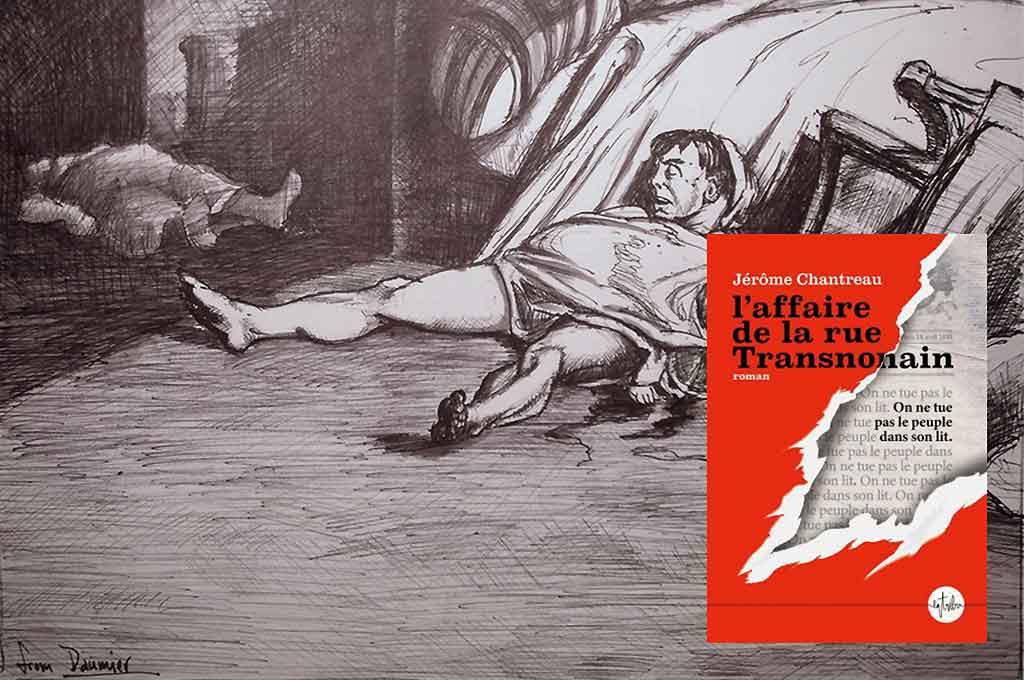

L’affaire aurait pu en rester là. La répression des émeutes au XIXe siècle ne fait pas dans la dentelle et on y est habitué. Une lithographie réalisée par Honoré Daumier va changer le cours de l’histoire. C’est un des chefs-d’œuvre de Daumier. Dans un style très sobre, elle démontre la sauvage brutalité du massacre. La police tente d’en faire saisir les épreuves, mais son retentissement est considérable. Thiers se voit contraint d’organiser un procès à grand spectacle pour tenter de justifier l’injustifiable. Le procureur du roi demande la mise en accusation de trois cent dix prévenus, parmi lesquels de nombreux membres de la Société des droits de l’homme, une organisation républicaine influente. (Les massacreurs, bien évidemment, ne seront jamais inquiétés. Un monument sera même édifié à la gloire des soldats qui sont morts pendant les émeutes.). Le procès se tient en 1835. Rien n’y fait, le règne de Louis-Philippe restera marqué à jamais par une tache indélébile.

Mon avis

C’est cet événement qui sert de base au roman de Jérôme Chanterau, L’affaire de la rue Transnonain, paru aux éditions La Tribu. Écrit dans un style très dépouillé, il suit deux personnages, Annette, une prostituée, amoureuse de l’une des victimes et qui a échappé au massacre, et Joseph Lutz, un policier au passé trouble qui ne croit pas à la version officielle et tente de comprendre ce qui s’est réellement passé. Commence alors une course poursuite dans le Paris des années 1830, un Paris préhaussmannien, glauque, sombre, misérable, insalubre, que Jérôme Chantreau parvient à restituer avec une grande économie de mots. Un livre puissant, qui ne laisse pas indifférent.

Un seul bémol. La dernière partie, une fois qu’Annette a quitté Paris, est plus faible. L’intrigue perd quelque peu de sa consistance et j’ai décroché. Ce roman reste néanmoins l’un des meilleurs que j’ai lus au cours des six derniers mois. On y trouve tout ce que j’aime dans un roman policier historique, une intrigue haletante et, surtout, une atmosphère prenante, dans laquelle on plonge avec effroi mais qui ne vous lâche qu’une fois la dernière page tournée, comme la mer ramène sur la plage le corps des noyés.

Extrait

Au numéro 12 de la rue Transnonain, à l’emplacement de l’actuel 62, rue Beaubourg, à Paris, deux amants sont allongés dans un lit. L’un dort, l’autre veille. La jeune femme s’appelle Annette Vacher. Elle doit avoir dépassé la vingtaine. Personne ne peut donner son âge exact, mais tous se souviennent de ses yeux verts, légèrement bridés, de son épaisse chevelure d’un rouge rabattu et de ses taches de rousseur. Quelque chose d’excessif dans ka félinité, de débordant. Madame Pajot, la concierge de l’immeuble, est plus directe. Pour elle, c’est une fille.

Quatrième de couverture

La France de 1834 est une poudrière. Sourde à la colère du peuple, la monarchie réprime les émeutes qui gagnant le pays. A Paris, au milieu de la nuit du 14 avril, l’armée abat les habitants d’un immeuble situé au 12 de la rue Transnonain. Un repaire d’insurgés ? Les victimes sont pourtant des vieillards, des femmes, des enfants… Une paire de bas gît au fond d’un des lits taché de sang ; ils appartiennent à une fille de rue portée disparue. Elle sait. Le préfet de aris lance l’agent Joseph Lutz sur sa trace. Deux cents ans après les faits, Jerôme Chantreau rouvre ce dossier criminel. Il mène l’enquête, redonne vie aux protagonistes de l’un des fais divers les plus tragiques de la capitale et leur rend justice.

L’affaire de la rue Transnonain a reçu le Grand Prix des lectrices Elle 2025.