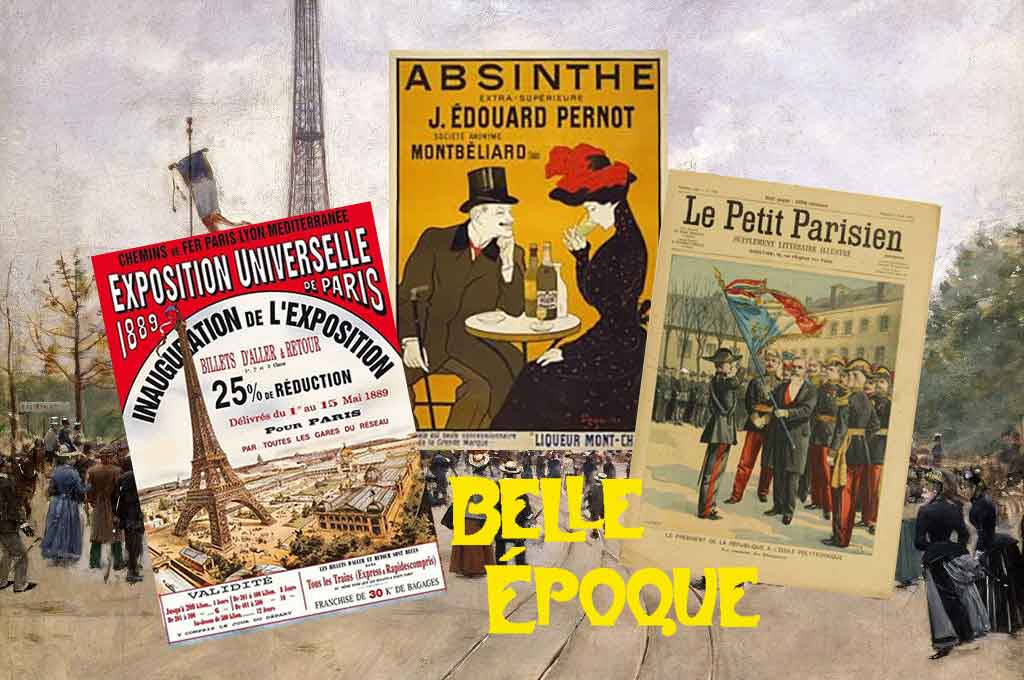

On a donné le nom de Belle Époque a posteriori aux vingt ou vingt-cinq ans qui ont précédé la première guerre mondiale, par contraste avec la période qui a suivi, marquée par le carnage de la guerre, puis par l’inflation des années 1920 et la crise qui a débarqué en France à partir de 1931. Le pays a en effet connu, de 1890 à 1914, une croissance lente et continue du niveau de vie, un peu l’équivalent de nos trente glorieuses. La délimitation de cette période est d’ailleurs assez floue. Il y a en réalité un continuum historique entre 1871 et 1914.

Il est de bon ton, aujourd’hui, de prendre le contrepied de tout ce qui a pu être dit par les générations précédentes et on a beau jeu de rappeler que cette période fut celle de la colonisation et des zoos humains, que la femme n’avait aucun droit et que les conditions de vie des ouvriers restaient précaires et leurs conditions de travail très rudes. On travaillait six ou sept jours sur sept pour trois à cinq francs par jour, deux fois moins pour les femmes. C’est tout à fait vrai, et on pourrait ajouter que la fin du XIXe siècle a connu une violente poussée d’antisémitisme, que les forces de l’ordre ont tiré sur la foule à Fourmies et que le ministre de l’Intérieur a envoyé la troupe contre les femmes des mineurs morts à Courrières…

C’est aller un peu vite en besogne. Les jugements à l’emporte-pièce sont rarement pertinents, en particulier en matière d’histoire. La réalité historique est complexe et la société est travaillée par des courants souvent antagonistes (nous en faisons l’expérience aujourd’hui). Les bûchers n’ont-ils pas été contemporains d’une renaissance de la culture ? Le commerce triangulaire n’a-t-il pas fleuri au siècle des Lumières, et, si la terreur a ensanglanté l’œuvre libératrice de la Révolution française, doit-on pour autant renier les écrits d’Érasme, de Voltaire et de Condorcet ?

Tâchons d’y voir plus clair.

Réformes libérales et boom économique

La Belle Époque voit l’émergence d’une nouvelle classe politique, avocats, médecins, journalistes. Dans un premier temps, la vie politique est dominée par un courant issu de l’opposition à l’Empire : on les nomme « républicains opportunistes » dans les années 1880, pis « républicains progressistes » dans les années 1890. Jules Ferry en est la figure tutélaire. C’est un libéral, il croit dans les valeurs du progrès. Sa vision du progrès est très « large » : elle inclut la colonisation au nom de la « mission civilisatrice » de la France !

Une fois accomplies les grandes réformes libérales – liberté de la presse, liberté syndicale, enseignement obligatoire pour garçons et filles… –, ce courant se droitise et devient de plus en plus conservateur. Éclaboussé par le scandale de Panama, empêtré dans l’affaire Dreyfus, il se montre très répressif dans les conflits sociaux que fait naître l’industrialisation du pays à marche forcée, comme à Carmaux en 1892. Il doit passer la main à une nouvelle force politique, celle des radicaux et radicaux-socialistes, qui vont dominer le paysage politique de 1904 à 1914. Les radicaux vont parachever la transformation de la société en laïcisant l’état et l’enseignement, au prix d’une violente agitation des milieux catholiques.

Sur le plan social, les radicaux ne vont pas se montrer beaucoup plus ouverts. Si des mesures de protection sociale sont adoptées et si la libéralisation du droit d’association est enfin inscrite dans la loi, c’est un gouvernement à majorité radicale qui envoie la troupe à Courrières après la terrible catastrophe qui a suscité la colère des survivants et des femmes de mineurs décédés.

Une profonde transformation de la société

Un tel tour d’horizon dresse un panorama plutôt sombre de cette période. Pourtant, si on fait un bilan plus exhaustif, on constate que ces hommes ont accompli une œuvre considérable, constitutive de la société telle que nous la connaissons aujourd’hui :

- 1880 : Création de collèges et de lycées publics pour jeunes filles (loi Camille Sée). Amnistie et retour en France des communards.

- 1881 : Liberté de la presse (loi du 29 juillet 1881). Création de l’école normale supérieure de Sèvres, destinée à former des professeures pour l’enseignement public secondaire.

- 1882-1883 : Lois Ferry instaurant l’école gratuite et obligatoire pour garçons et filles jusqu’à 13 ans. Création des écoles normales d’instituteurs et formation de dizaines de milliers d’instituteurs et d’institutrices (les « hussards de la République »).

- 1884 : Liberté syndicale (loi Waldeck-Rousseau). Rétablissement du divorce.

- 1886 : Loi Goblet fonctionnarisant le métier d’instituteur et d’institutrice et interdisant aux religieux d’enseigner dans une école publique.

- 1892 : Création du corps des inspecteurs du travail chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans les entreprises (respect de la limitation de la durée du travail pour les mineurs, interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans, journée de 10h pour les moins de 16 ans, 11h et interdiction du travail de nuit pour les moins de 18 ans et les femmes).

- 1893 : Loi concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, étendant des mesures préventives déjà existantes pour les femmes et les enfants. Création de l’Assistance médicale gratuite (AMG), permettant aux malades les plus pauvres de bénéficier d’un accès gratuit aux soins de santé.

- 1901 : Loi instaurant la liberté d’association.

- 1905 : Loi de séparation des Églises et de l’État.

- 1907 : Abrogation du droit des hommes à disposer du salaire de leur femme lorsqu’ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens.

- 1909 : Instauration d’un congé de maternité d’une durée de 8 semaines non rémunéré

- 1910 : Loi rendant l’assurance vieillesse obligatoire pour les ouvriers gagnant moins de 3000 F par an (soit une très large partie de la classe ouvrière). La guerre et la forte inflation qui suivra dans les années 1920 ruineront le système.

Comme on le voit, la Belle Époque, si elle n’a pas été l’âge d’or fantasmé par la suite, n’a pas été non plus la période noire qu’on se plaît à décrire. Complexité de la nature humaine…

Mutation sociologique

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, dans une France essentiellement rurale, la sociabilité et la solidarité se pratiquaient à l’échelle d’une communauté villageoise. Dans les villes, c’était au niveau d’une paroisse ou d’une corporation. L’exode rural et le rassemblement d’ouvriers et d’ouvrières dans les manufactures et de commis dans les banques et les grands magasins ont modifié en profondeur la sociologie des villes. Une ségrégation se fait entre « beaux quartiers » et quartiers ouvriers surpeuplés. L’église n’est plus au centre de la communauté, l’usine ou la manufacture lui font une rude concurrence. La loi sur la liberté syndicale de 1884 et la loi sur la liberté d’association de 1901 ont accompagné cette transformation.

L’alphabétisation a fait de rapides progrès au sein de la classe ouvrière, grâce aux lois Ferry. Celle-ci prend conscience du rôle qu’elle peut jouer dans la société. Des députés socialistes entrent à l’Assemblée. S’ils ne sont que7 en 1889, ils sont 55 en 1898. Le mouvement syndical, quant à lui, se structure dès le début des années 1890 (création de la Confédération du travail en 1895). Les femmes ne sont pas en reste. Des associations féminines, à défaut d’être vraiment féministes, voient le jour. En 1904, les sardinières de Douarnenez se mettent en grève !

Les partis politiques tels que nous les connaissons aujourd’hui voient le jour au début du XXe siècle : Parti socialiste, Parti radical et radical-socialiste, Action libérale populaire, Alliance républicaine démocratique… Jusque-là, ils n’étaient que des rassemblements de parlementaires aux contours mouvants.

Progrès scientifique et technique

La Belle Époque, c’est aussi une période de progrès scientifiques et techniques spectaculaires, qui transforment la société : automobile, téléphone, métropolitain, photographie, phonographe, cinématographe, généralisation de l’électricité… L’invention de rotatives perfectionnées, la loi sur la liberté de la presse et le progrès général de l’alphabétisation font exploser le nombre et le tirage des journaux, certains dépassant même le million. Le développement de l’industrie et l’extension du chemin de fer font baisser le prix à la vente des denrées alimentaires et des produits manufacturés. Les grands magasins connaissent un âge d’or, les succursales des chaînes, comme l’enseigne Félix Potin, se multiplient.

Renouveau artistique et « invention » du sport

La Belle Époque est également le théâtre d’un renouveau artistique radical. C’est à Paris que les artistes du monde entier affluent, à Montmartre, au « bateau-lavoir » où Picasso et Braque inventent l’art moderne, ou à La Ruche. Les Beaux-Arts restent cependant l’apanage d’une classe aisée, mais la culture populaire connaît aussi un âge d’or. En particulier la chanson qui se diffuse grâce au phonographe.

On peut également dire de cette période qu’elle a « inventé » le sport. La création des Jeux olympiques en 1896 en est la manifestation la plus emblématique. Les premières compétitions sportives ont lieu ; courses cyclistes, courses automobiles, matchs de football ou de rugby… L’aviron et la boxe, française ou anglaise, deviennent des pratiques populaires.