La police, en 1871, conserve l’organisation qu’elle a héritée de la monarchie de Juillet et du Second Empire. La réorganisation des services de police n’est pas la priorité de la IIIe République. Un seul changement, les sergents de ville sont désormais appelés gardiens de la paix. Ce n’est qu’en 1884 que les parlementaires vont se pencher sur les missions et l’organisation de la police pour les mettre en accord avec l’idéal républicain.

La loi du 6 avril 1884 répartit les pouvoirs de police entre maires et préfets et établit un régime spécial pour Paris. Dans les communes de moins de 5000 habitants, le maire exerce les pouvoirs de police en s’appuyant sur un ou plusieurs gardes champêtres qu’il recrute librement. Il peut, le cas échéant, faire appel à la gendarmerie nationale. Pour des villes d’importance moyenne (jusqu’à 40000 habitants), un commissaire de police, nommé par le ministère de l’Intérieur, est placé sous les ordres du maire. Le préfet a cependant un droit de regard sur cette police municipale et peut en prendre le contrôle. Dans les villes de plus de 40000 habitants, la police est organisée par décret du président de la République.

Paris bénéficie d’un régime spécial. La police parisienne dépend directement d’un « préfet de police », dont les attributions entrent parfois en concurrence avec celles du préfet de la Seine. Il a sous ses ordres un commissaire par arrondissement, lui-même assisté d’inspecteurs et de gardiens de la paix. Il n’y a pas de police nationale. Un malfaiteur recherché activement à Paris l’est beaucoup moins par le commissaire d’une ville de province, qui n’a de comptes à rendre qu’au maire…

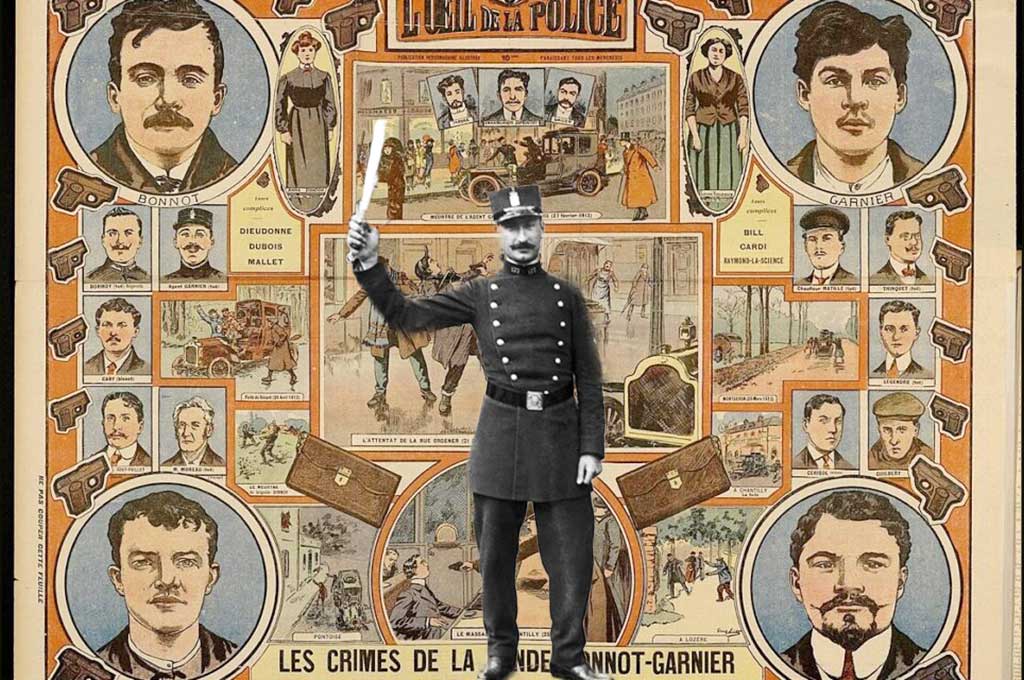

Les méthodes de la police se professionnalisent. En 1882, la police parisienne se convertit à l’anthropométrie, à l’instigation d’Alphonse Bertillon. La photographie et les nouveaux moyens de reproduction permettent de diffuser des portraits plus fidèles des malfaiteurs. En 1883, une école pratique de la police municipale ouvre ses portes dans l’Île de la Cité. En 1902, c’est la dactyloscopie (analyse des empreintes digitales) qui fait son entrée à la préfecture de police. Le premier laboratoire de police scientifique ouvre à Lyon en 1910. Il n’existe cependant pas de police spécialement affectée aux enquêtes. Or, dans les années 1900 à 1910, le grand banditisme défraie la chronique, les méfaits de la Bande à Bonnot font la une des journaux.

Cette situation pousse le président du Conseil, Georges Clemenceau, à créer, en 1907, un service chargé de « seconder l’autorité judiciaire dans les recherches et la répression des crimes et délits de droit commun ». Ce service, l’ancêtre de la police judiciaire, restera dans l’histoire sous le nom de « brigades du tigre ». Les brigades du tigre sont dirigées par un commissaire divisionnaire assisté de trois commissaires de police et dix inspecteurs. Elles sont équipées de véhicules automobiles. Jusqu’alors, les gardiens de la paix se déplaçaient à bicyclette.

C’est le régime de Vichy qui créera la police nationale, qui réunit en son sein les polices municipales et les services de police judiciaire. La gendarmerie, qui dépend du ministère de la Guerre, restera indépendante.

Renseignement intérieur

La collecte et l’exploitation des renseignements concernant l’état d’esprit de la population, la sécurité des personnalités et les agissements d’organisations visant à renverser le régime en place ont, de tout temps, été une préoccupation des souverains et des gouvernements.

Sous l’Ancien Régime, un « cabinet noir » était chargé d’intercepter les missives postales afin de repérer et de censurer les opposants politiques et, si possible, de prendre connaissance des courriers diplomatiques. La surveillance de l’opinion, le recensement des rumeurs ou la détection de propos séditieux était une mission affectée aux inspecteurs de police de Paris.

Le premier service de renseignements digne de ce nom est créé sous le Consulat et perfectionné sous le Premier Empire. La fonction de commissaire spécial chargé de la surveillance de l’opinion est créée par décret en 1811. L’une des directions du ministère de la police générale se voit attribuer par Fouché un rôle de police secrète.

Le développement du chemin de fer crée de nouveaux besoins. Le gouvernement mis en place par la monarchie de Juillet prend prétexte d’assurer la sécurité des voyageurs pour créer une « Police spéciale des chemins de fer ». En pratique, cette police assure surtout des missions de renseignement. À l’époque, c’est le premier service de police centralisé dans le pays (la police des villes est confiée aux maires).

Le Second Empire poursuit l’œuvre commencée par le régime précédent. Une direction générale de la Sûreté publique est créée en 1853. Elle est chargée de la sécurité dans les villes importantes et du renseignement intérieur. En 1855, le dispositif est complété par la nomination de trente commissaires spéciaux de police qui sont placés sous la tutelle des préfets et du ministère de l’Intérieur. Leur mission s’étend à la surveillance de l’état de l’opinion. Leurs prérogatives seront progressivement étendues.

La Troisième République se garde bien de se priver de cet outil précieux. Seule différence, la direction générale de la Sûreté publique devient direction de la Sûreté générale. Les fonctions de cette police d’un caractère spécial sont même élargies, en particulier lors de la crise boulangiste en 1888, puis de la vague d’attentats anarchistes de 1893. Un commissaire chargé du renseignement intérieur est nommé dans chaque département en 1894. La Sûreté générale, qui dépend directement du ministère de l’Intérieur, dispose de moyens qui font cruellement défaut à la police municipale.

L’appellation « renseignements généraux » n’apparaît qu’au début du XXe siècle. C’est en effet en 1911 qu’est créée « une brigade des renseignements généraux ». En 1934, la direction générale de la Sûreté nationale remplace la direction de la Sûreté générale, déconsidérée à la suite de l’affaire Stavisky et des émeutes du 6 février. La « direction des services de renseignements généraux » est créée en 1937.

Le gouvernement de Vichy va perfectionner le dispositif et lui donner des moyens accrus, mais c’est une autre histoire…