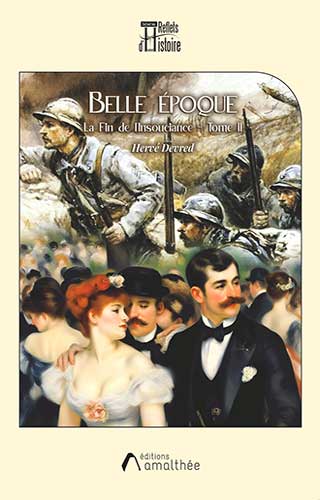

Paris, 1904. Pierre est le fils de Louis, l’un des héros du premier tome. Il est ouvrier chez De Dion-Bouton. Il a foi en l’avenir : le XIXe siècle n’a-t-il pas grandement amélioré les conditions de vie de tous les Français ? Aussi ne se presse-t-il pas de choisir entre Zoé, la vendeuse, et Héloïse, la rêveuse. Un événement va bouleverser sa vie et ébranler ses convictions. Il choisit la fuite plutôt que d’affronter la réalité et devance l’appel, abandonnant l’une et l’autre. De retour du service militaire, il ne parvient pas à retrouver une vie sentimentale équilibrée.

Mobilisé en 1914, c’est dans la boue des tranchées qu’il apprend qu’il est le papa d’une petite Louise. Mais est-il vraiment prêt à accepter cette paternité ? Quels sont ses sentiments à l’égard de Marguerite, la maman ? La séparation met en lumière l’abîme qui les sépare. Marguerite le quitte. Une fois l’armistice signé, il lui faut une nouvelle fois reconstruire sa vie, mais, cette fois, il a mûri.

Ce deuxième tome est plus introspectif que le premier. Il décrit la lente évolution d’une jeunesse dont les illusions ont été balayées par la guerre. On retrouve dans cet opus certains personnages du premier, Charles, Louis, Thérèse, Clément, mais les deux volumes peuvent se lire indépendamment l’un de l’autre.

Ce livre a reçu le 3e prix du Salon du livre de Nevers, cité littéraire, en 2024.

Il décachette la lettre. C’est bien l’écriture enfantine de Marguerite, ses phrases maladroites. L’expression de Pierre se fige. Marguerite attend un enfant… Il va être papa. Un sentiment étrange l’envahit. Comme s’il s’éveillait dans un autre monde. Ou alors comme s’il avait vécu jusqu’alors dans un monde parallèle, et que ce monde irréel s’était évanoui, le laissant soudain face à ses responsabilités sans qu’il y soit préparé.

Avis & Chroniques

Le premier tome de l’ouvrage d’Hervé Devred, Belle Époque, Expositions universelles (cf n° 785, mai 2023), nous a fait vivre l’histoire de plusieurs familles liées entre elles sur la période qui s’étend du Second Empire au début du XXe siècle, époque marquée par des bouleversements d’une ampleur exceptionnelle dans les domaines social, culturel, technique et économique. Le second tome nous convie à découvrir la suite de cette saga dans le premier quart du siècle dernier. Dans ce livre, ce sont les aventures sentimentales de Pierre Panetier, fils d’un des héros du premier tome, qui servent de fil conducteur.

Au cours de ces péripéties, on retrouve avec plaisir une remarquable évocation de l’Histoire, à travers des récits tout aussi vivants que réalistes, qui nous donnent le sentiment d’être transposés à une époque qui ne fut belle que de nom. Ce réalisme est particulièrement poussé dans les narrations de la vie des soldats pendant le premier conflit mondial. L’auteur a su très habilement exploiter les archives du 73e régiment d’infanterie pour retracer toutes les affres qu’ont connues bien des fantassins, que ce soit dans les premières semaines de la guerre, quand les unités se déplaçaient de village en village, de jour comme de nuit, sans vraiment savoir où ça les mènerait, ou au sein des tranchées. C’est d’ailleurs aux soldats de ce régiment qu’Hervé Devred dédicace ce deuxième tome.

> Hubert Jacquet. J&R, numéro de février 2024

Même réussite que le tome 1, peut-être ancore mieux sur le plan narratif, juste et intéressant sur le plan historique : la chute de Combes, les débuts de l’industrie automobile et du taylorisme, le côté antisocial de Clémenceau, la Kabylie, Joseph Caillaux et l’impôt sur le revenu.

La guerre de 14 vue au ras des pâquerettes est vraiment une réussite.

Deux morceaux de bravoure ; le piano et l’instruction militaire.

Dominique L. (Osny)

Extrait

Le danseur passe un bras derrière les épaules de sa cavalière et sa main gauche, levée à hauteur du visage, lui tient la main droite. Sa partenaire lui fait face et le regarde dans les yeux. Sa robe souple laisse voir le mouvement élégant de ses jambes et dévoile ses fines chevilles, parfois même un mollet joliment galbé. Son pas reproduit celui de son cavalier à l’opposé, arrière, arrière, avant, avant. Le danseur avance ensuite la jambe droite et bascule sa cavalière sur la gauche. Le corps de celle-ci reste un temps suspendu à la diagonale. Leurs visages sont proches. Il s’en faut de peu que leurs lèvres se touchent.

Le tango est une marche intime et voluptueuse au rythme d’une mélodie nostalgique. Le mouvement empreint de noblesse des corps la sublime. On a fait place autour de Pierre et d’Henriette. Des couples se sont immobilisés pour les regarder danser. Ils évoluent avec grâce et majesté. Le bandonéon les enveloppe de sa sonorité chaleureuse et mystérieuse à la fois. Pierre a le port altier du fier Argentin. Henriette est féline. Sa démarche est souple comme celle d’une panthère. Ses mouvements sont précis et décomposent la danse en fragments qui sont autant d’occasions de mettre en valeur la plastique parfaite de son corps et de ses jambes. La Boîte à Fursy, rue Pigalle, est l’un des rares endroits où l’on peut pratiquer le tango à Paris, et c’est là qu’Henriette entraîne Pierre chaque samedi soir.

C’était un homme neuf qui était revenu à Paris après son service militaire. Du moins, c’était ainsi que Pierre se voyait. Il était résolu à tourner la page. À aller de l’avant. Ses débuts dans la vie d’adulte n’avaient guère été brillants, mais à quoi bon ruminer le passé ? C’était en se tournant vers l’avenir qu’il oublierait les déconvenues des années précédentes.