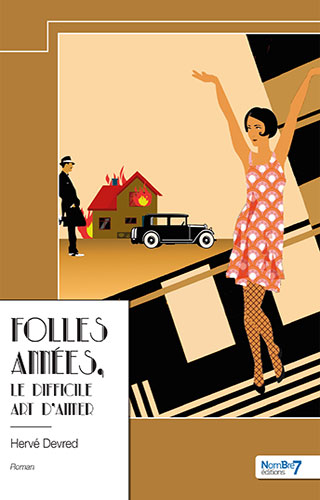

1918, Clémentine a 21 ans. Elle est belle et intelligente, elle revendique haut et fort sa place dans un milieu d’hommes méprisants et envieux. Elle est très courtisée, mais elle choisit de se marier avec Gaspard, un jeune homme gauche et complexé. Jalousée, rejetée, elle s’éloignera peu à peu de Gaspard.

Ludo est bien plus jeune qu’elle. Il a des origines et des ambitions plus modestes, il rêve de devenir ingénieur et de fonder une famille. Une fois bachelier, il monte à Paris pour prendre des cours du soir au Conservatoire des Arts et Métiers tout en faisant la plonge dans une brasserie dans la journée.

Ludo et Clémentine ne se rencontreront jamais, mais un événement dramatique va lier leurs destinées et les amènera, tous deux, à faire le difficile apprentissage de l’art d’aimer.

Roman d’une jeunesse, habitée par la même rage de vivre et nourrie d’espoirs et d’illusions, qui veut tourner la page sanglante de la Première Guerre mondiale dans un pays qui peine à se reconstruire. Au fil du récit, la France insouciante des Années folles se laisse peu à peu gagner par la rancœur et le mirage des totalitarismes…

Folles Années, le difficile art d’aimer s’inscrit dans la suite du deuxième tome de Belle Époque, dont on retrouve certains personnages, comme Pierre et Héloïse, mais il peut être lu indépendamment de ce roman.

Septembre 1914. La vieille dame regarde passer la lente procession. La lente et interminable procession. Charrettes, carrioles, brouettes, bicyclettes… Et tous ces gens à pied qui traînent une valise, un sac, ou un balluchon fait d’un drap noué aux quatre coins. Elle regarde passer un bric-à-brac de matelas, de malles, de machines à coudre, de barattes, de lessiveuses, de miroirs, de cafetières, de pendules, quand ce n’est pas une autre vieille dame assise à l’arrière d’une charrette, les jambes dans le vide, enfin tout ce qu’on a cru bon d’emmener parce qu’on pensait qu’on en aurait besoin là où on allait, c’est-à-dire plus loin, toujours plus loin, ou parce que c’était précieux.

Avis & Chroniques

Hervé Devred nous invite à nous plonger dans les années folles de l’entre-deux-guerres, par un roman qui s’inscrit dans le prolongement des deux tomes de la saga Belle Époque (cf. dossier Art, lettres et sciences des numéros de mai 2023 et février 2024). Une courte note biographique en fin d’ouvrage aide le lecteur à faire le lien avec ces ouvrages.

Le récit commence à la fin de la Grande Guerre et nous amène à retrouver des personnages issus de cette saga, principalement les destins croisés de Clémentine, 21 ans, et Ludo, 11 ans. La première est fortunée, belle, intelligente et douée. Elle milite avec brio pour la cause des femmes et leur place dans la société. Ludo est le fils d’une mercière et il poursuit un rêve d’enfant, devenir ingénieur électricien. Au fil des années, l’un comme l’autre auront des vies sentimentales compliquées.

Comme dans Belle Époque, le style est alerte et vivant, le récit riche en références à une période troublée dont l’auteur nous parle avec un ton qui sonne juste. Les sentiments des personnages sont finement analysés et expliquent leur comportement et leurs réactions face aux difficultés et aux désillusions que leur apportent les événements qui jalonnent leur existence. Hervé Devred nous proposera-t-il une suite à ces aventures ? À n’en pas douter, nous la lirons avec plaisir.

> Hubert Jacquet. J&R, numéro de décembre 2024

Dans Folles années, le difficile art d’aimer, Hervé Devred nous entraîne dans un récit poignant qui explore les complexités de l’amour et de la résilience à travers les destins entrelacés de Zélie et Clémentine. Le prologue, situé en 1914, met en lumière l’exode et les sacrifices des femmes, tandis que la narration nous plonge dans la vie de Clémentine, une femme en quête de son identité dans la société française des années 1930. Les personnages, finement dessinés, incarnent des réalités différentes, mais complémentaires, chacun portant ses propres blessures et espoirs. L’écriture fluide et évocatrice de Devred rend chaque scène palpable, faisant de ce roman une belle réflexion sur l’amour, la perte et la quête de soi. Une lecture incontournable pour ceux qui s’intéressent aux récits historiques riches en émotions.

Alain Charboni, Babelio, 7 août 2025

Je viens de finir Le difficile art d’aimer que j’ai lu en quelques jours. Je me suis laissé emporter par le flot de l’histoire, avec un petit et un grand H. J’ai trouvé ça passionnant et émouvant. La psychologie des personnages principaux est saisissante et leur ballottement dans les remous, qui sont encore souterrains, de la tragédie à venir donne une trame, une épaisseur et une cohérence au récit, qui fonctionnent très efficacement. En tout cas j’y ai pris beaucoup de plaisir.

Arnaud D. (Ferney-Voltaire)

Quand on est plongé dans la lecture on a envie de continuer et on ressent une frustration quand arrive la dernière phrase (au demeurant fort amusante).

Par rapport aux volumes précédents, le contexte historique (politique social, culturel) est toujours présent et on ne s’en plaint pas, mais il est plus léger, plus subtil peut-être, tandis que les intrigues entremêlées gagnent à approfondir leur registre intime. On croit à ces personnages et à leurs monologues intérieurs.

Je ne m’attendais pas à être envoyé aux USA et au Mexique, avec une incursion de l’URSS le temps d’un meeting et de ses suites.

Les années folles sont là avec les guinguettes et la mention (une seule occurrence chacune) de Mistinguett et de Josephine Baker.

Le morceau de bravoure (précédemment un concert) est le combat de boxe. Et on s’amuse à la double ironie (auto-ironie pour sa deuxième facette) de Jacques Lentier, auteur d’un roman historique.

Une petite difficulté parfois à se retrouver dans les personnages – mais rien que de normal (j’ai bien établi moi-même un arbre généalogique en lisant Cent ans de solitude). L’annexe « Note bibliographique » (sans arbre) ne suffit pas. J’ai photographié les pages 304 et 305. pour pouvoir m’y retrouver avec Anatole, Brignon, Céleste Rimbert, Madeleine Beautrelet, etc

J’ai découvert la Guerre des Cristeros au Mexique et Léon Eyrolles, fondateur de l’école chez soi mais aussi des éditions qui portent toujours son nom..

Dominique L. (Osny)

Extrait

Gaspard s’est levé. Il applaudit frénétiquement. Clémentine se lève à son tour. Elle applaudit également. Elle regarde en souriant son compagnon. Celui qui deviendra son compagnon ce soir, c’est décidé, le timide Gaspard qui l’entraîne depuis des mois dans les musées, les expositions, les concerts, qui l’emmène au bois au volant de son cabriolet Citroën C2 jaune citron1, capote relevée, parlant avec elle de peinture – Chagall, bien sûr, son peintre préféré, Soutine, Ernst, Dali –, et surtout de littérature et de poésie. Gaspard est intarissable sur la littérature : Radiguet, Marguerite Yourcenar, le deuxième tome du Côté de Guermantes de Proust, l’inclassable Ulysse de Joyce ; mais jamais il ne se déclare, au moment fatidique, sa voix déraille vers les aigus, il devient rouge comme une pivoine, sa gorge se dessèche, il a soudain très chaud, alors il préfère se taire, attendre un moment plus propice, jeudi prochain peut-être, elle lui a promis de l’accompagner voir Louis Jouvet dans le Docteur Knock.